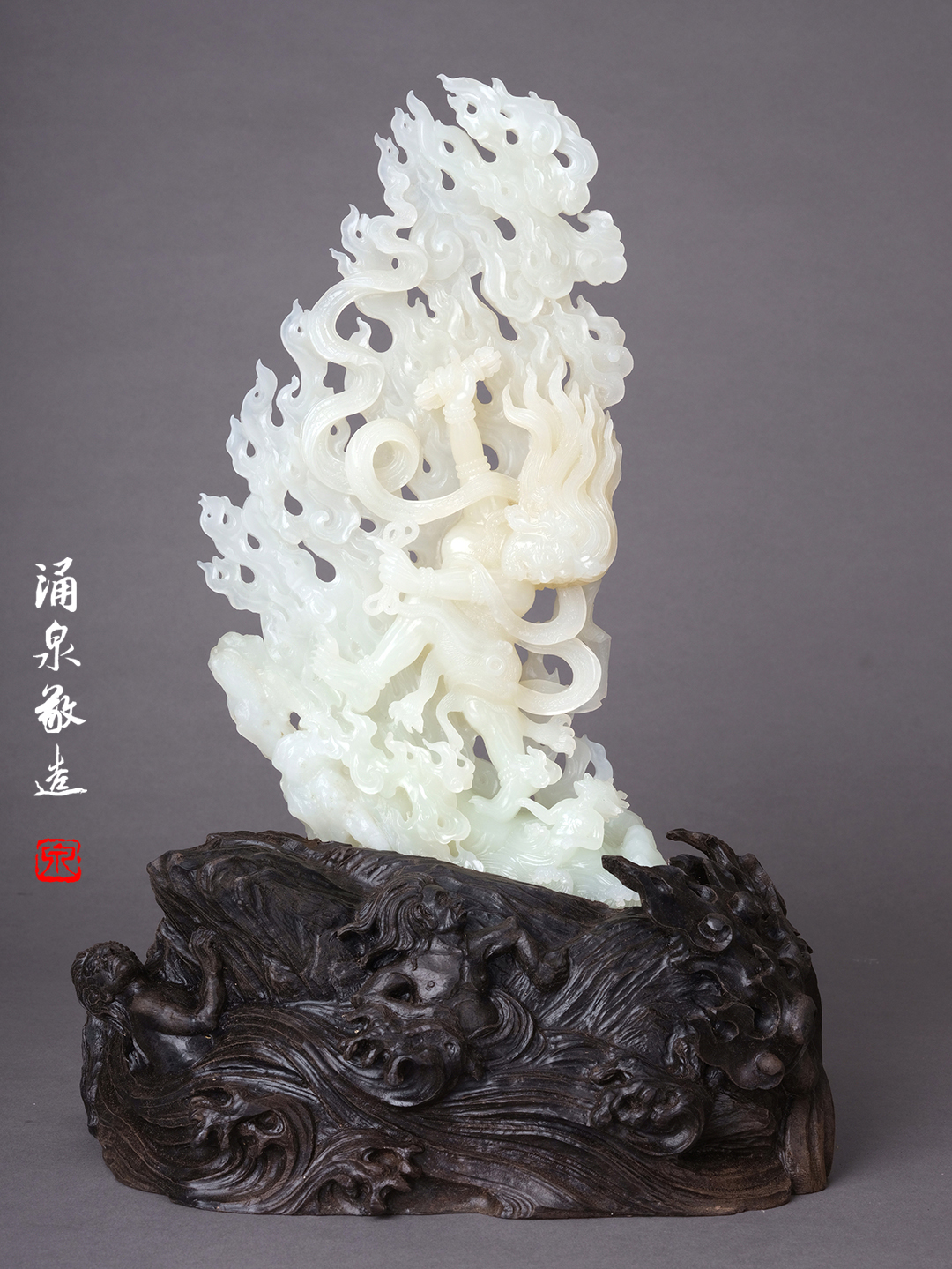

涌泉制艺玉雕摆件《金刚手》

金刚手菩萨

2018年

和田白玉

玉料高:26.0cm

整体高:33.5cm

金刚手的样子像护法,其实是菩萨,而且是非常重要的菩萨。金刚手与四臂观音、文殊菩萨合称“事部三怙主”。事部分为莲华部、佛部、金刚部,这三尊菩萨就分别是这三部的怙主。

在众多菩萨中,最受欢迎的、大家所熟知的有八大菩萨。无论汉藏都有“八大菩萨”的说法,略有区别的是,藏传佛教中用“金刚手菩萨”代表了内地佛教中的“大势至菩萨”。其实,“金刚手菩萨”和“大势至菩萨”是同一尊菩萨,因为教义不同,他们显现出不同的形态。在藏传佛教中,金刚部代表“力量”和“威慑”,因此显露出愤怒形态。(莲华部代表“慈悲”,佛部代表“智慧”。)

这件和田白玉《金刚手菩萨》摆件的创作灵感来源佛本身故事中的《佛陀演示神变击败外道》:佛陀在王舍城时,当时国王洴沙王信奉佛法,已得初果,常设上妙供物敬献世尊。但是王弟却受当时外道六师的蛊惑,倾家荡产供给六师所需,洴沙王屡劝不听,甚至命令其弟施设供物,筵请佛陀,王弟心怀排斥地回答:“我已有师,不能再承事瞿昙。”佛陀莅临会场,看见六师已高高在上,只好与弟子们次第而坐。佛以神通,令六师师徒忽而变成下座,六师察觉,面子实在挂不住,起身再往上座,可是不知不觉又变成下座,如此再三,六师无计可施,只好无可奈何地坐在下座。

一顿饭下来,外道六师满腹怒火,但又倍觉羞辱,事后六人分道扬镳,外求名师,各学奇术。六师受魔王蛊惑,下战帖,约定七日后要与佛陀一较高下!

相传释迦牟尼佛于公元前511年,正月初一至十五日,每日示现神通变化降服外道。 初八由帝释天供佛,陈设狮子座,请佛升座,帝释天为左胁侍、梵天王为右胁侍,大会一切人等静默坐定。佛陀以手按住狮子座,发出如大象吼音,顿时出现金刚手,将外道六师的座位托起击碎,金刚杵发出猛烈火焰,向六师头上掷去,六师惊怖逃遁,投河而死。六师的徒众跪在佛前,请求剃度出家,佛说:“善来比丘,须发自落,法衣在身,皆成沙门。”之后,佛为说法,开示法要,由此彼等获得漏尽,断诸烦恼而成阿罗汉。

涌泉早期的创作过一系列佛本身故事的木雕唐卡,这些作品以《德格印经院版画》为蓝本,结集在《西藏涌泉木刻浮雕唐卡》一书中。后来,涌泉制艺依据佛经典籍和造像度量又原创了一件鸿篇巨制的《释迦牟尼生平》,这件作品被收入《童永全雕刻艺术》一书中。在这些作品中,都有上述的故事,对佛经故事的熟知,以及降伏邪门歪道也是很好的寓意,因此我们根据玉料选择了这一题材。

涌泉玉雕使用玉料以方形为主——涌泉玉雕不是随形创作,是严格遵循佛造像度量的作品——因此会切割下一些边角余料,这是其中最大的一块。这块余料切面呈三角形,厚的一边有5公分多,薄的一边不足毫米。因为对佛本身和佛神变题材的熟知,很快就想到了背光火焰缭绕的“金刚手击败外道”的场景。

将玉薄的一边雕刻成愤怒的火源熊熊燃烧,金刚手居右边,一手高举金刚杵、一手持金刚绳,怒目圆瞪邪门歪道,这一造型极具张力,身披飘带也随怒火翻转飞扬,造型舒展、气势如虹。

在雕刻工艺上,使用高浮雕的方式,深度几乎接近圆雕造像。玉雕的底座配以乌木,贴合佛经故事雕刻出惊涛骇浪、那些被金刚手吓破胆的邪门歪道被巨浪卷走的场景。深色的乌木与白色的和田玉搭配,对比强烈,主题鲜明。

- - - 涌泉制艺 - - -